1. WhatsApp 2 — Brésil 0

En décembre dernier, un juge brésilien avait fait arrêter, pour quelques heures, le patron de Facebook Brésil dans le cadre d’une enquête criminelle, le juge réclamant les messages WhatsApp d’un trafiquant de drogue. WhatsApp est une filiale de FB. Et WhatsApp est encodé, et ne stocke pas les messages des utilisateurs : ils ont conçu leur système de façon à ne pas pouvoir techniquement répondre à la demande de ce juge.

Le blocage avait duré quelques heures avant d’être levé par une cour d’appel.

Ça recommence cette semaine : le juge demande aux fournisseurs d’accès de bloquer WhatsApp pour 48 heures. Ceux-ci se sont empressés d’obéir : ils sont très opposés à WhatsApp qui, fonctionnant sur IP, permet par WiFi des communications qui ne comptent pas dans votre forfait. Et à nouveau, quelques heures plus tard, une cour d’appel lève le blocage.

Ce recommencera.

Mais à chaque tour de roue, quelques éléments nouveaux émergent.

Un article de The Verge cette semaine en souligne quelques-uns.

Après les révélations de Snowden et surtout de Glenn Greenwald sur l’espionnage Américain spécifiquement au Brésil, le Congrès Brésilien a voté une loi de « Bill of Rights d’internet » qui défend la neutralité du net et une protection des données des citoyens assez avancée. En clair, la loi protège la liberté d’expression en ligne, protège les données des usagers, contre l’État et contre leurs prestataires, et indique nettement que les fournisseurs ne sont pas responsables des contenus mis en ligne par leurs usagers.

Cette lutte, entre FB et la justice brésilienne, se déroule aussi dans ce cadre, puisqu’une législation est en projet au Brésil visant à revenir sur le « Bill of Rights d’Internet » en demandant en particulier aux Brésiliens d’entrer leur identifiant fiscal, leur adresse et leur numéro de téléphone avant de pouvoir utiliser internet.

Deux ans après le « Bill of Rights », on se retrouve donc dans une situation à fronts renversés : l’État brésilien allant dans la direction de restrictions de libertés importantes et une société américaine, FB-WhatsApp, jouant le rôle de protecteur des libertés individuelles.

Sachant que 91 % des Brésiliens qui ont un smartphone utilisent WhatsApp : plus de 100 millions de personnes.

Il serait intéressant de savoir ce qui se passerait si l’interdiction durait non pas quelques heures, mais quelques jours ou quelques semaines. Deux hypothèses (pas incompatibles entre elles d’ailleurs) :

- les Brésiliens basculeraient massivement vers un autre service aux fonctionnalités identiques. Pendant les quelques heures d’interdiction de WhatsApp, le service Telegram Messenger a reçu plus d’un million d’inscriptions du Brésil — au point de saturer les réseaux de SMS de confirmations d’inscriptions. Telegram Messenger est, pour l’essentiel, tout aussi encrypté et « privé » que WhatsApp. Dans cette hypothèse, l’État brésilien rentre dans une course perdue d’avance derrière ses citoyens, qui sautent de service en service…

- les Brésiliens descendent dans la rue. Dans certaines conditions politiques, une démocratie participative fragile et un gouvernement contesté, il n’est pas du tout exclu d’imaginer qu’une partie non négligeable de la population offre sa loyauté à FB plutôt qu’au Gouvernement de leur pays.

2. La carte Boucle d’Or

Justin O’Beirne a publié cette semaine un magnifique essai sur l’évolution des cartes dans Google Maps. Il est coutumier du fait, ayant écrit un blog sur la cartographie en ligne entre 2010 et 2011, puis ayant été responsable de Apple Maps entre 2011 et 2015, et préparant un livre sur le sujet à paraître cette année.

Son essai de cette semaine concerne l’équilibre, qui a évolué, entre villes et routes dans Google Maps.

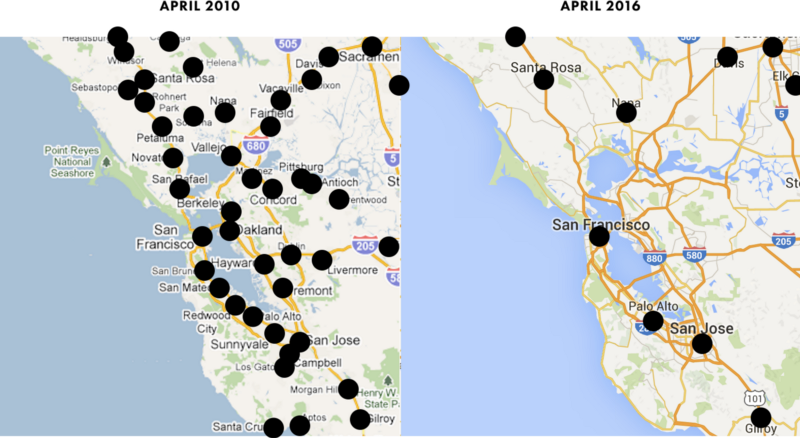

Son argument est simple : entre 2010 et 2015, Google Maps a enlevé un certain nombre de mentions de villes, en particulier dans les zones denses, mais augmenté de façon très importante le nombre de routes.

Son hypothèse est que c’est une conséquence directe de l’émergence du téléphone mobile et de l’utilisation du téléphone comme GPS dans les voitures. Ce qui est très intéressant, c’est la qualité et la richesse de sa démonstration, qui analyse finement nombre de cartes de ces deux années.

Un des principes de la cartographie routière, explique-t-il, et en particulier de la cartographie de réseaux (pensez aux plans de métro) est qu’il ne doit pas y avoir de nœuds sans chemin ni de chemins sans nœuds. Pas de station de métro où ne mènerait aucune ligne, aucune ligne ne menant nulle part.

Dans la carte Google de 2010 pourtant, nombre de villes n’ont aucune route. À l’inverse, dans la carte de 2016, nombre de routes n’ont pas de ville.

Pour Justin O’Beirne, Google a fait pencher le balancier trop fort d’un côté (2010) puis de l’autre (2016). Encore une fois, le balancier de 2016 est certainement dû à l’utilisation des cartes sur téléphone dans les voitures. Mais il n’empêche, en utilisant une carte routière de 1960 comme référence, il montre comment on pourrait améliorer la carte Google actuelle pour lui donner un aspect plus équilibré : ni trop dure, ni trop molle, juste comme il faut.

Ce billet, c’est tout ce que j’aime dans le web : modeste, mais complet, critique, mais faisant des propositions pour améliorer les choses, pratique et esthétique.

Amen.

3. Une couille dans le potage

Comme le monde l’exemple des cartes ci-dessus, le web est un monde où le détail compte beaucoup. Comment est présenté un label de ville, où est positionné un bouton, etc.

La preuve cette semaine avec Ash Huang, qui a reçu sur Instagram, via une demande de message privé, une photo… de pénis.

Leçon numéro #1 de son billet : bienvenue dans l’internet des jeunes femmes.

Son billet explique d’abord ce qu’elle a fait pour dénoncer l’usager à Instagram : pas mal de clics, la fonctionnalité n’est pas directement accessible depuis la boîte de réception des messages où elle a trouvé la photo en question. Et une copie d’écran au cas où, si l’affaire avait une suite : la photo est donc stockée pour l’instant sur son téléphone à côté des photos de son chien. Joie.

Puis elle explique qu’elle est allée voir dans ses paramètres personnels : peut-être a-t-elle oublié de limiter la fonction « envoyer un message privé » à ses amis. Surprise, cette fonctionnalité n’existe pas : il semble que si vos photos sont publiques, n’importe qui peut vous envoyer un message juste à vous.

C’est là que le billet d’Ash Huang devient intéressant. Évidemment, explique-t-elle, personne chez Instagram ne s’est dit qu’ils allaient faciliter l’envoi de photos de bites à des inconnus. Mais clairement l’interface est conçue pour faciliter le partage maximum, et ces situations sont gérées a posteriori : les designers courent derrière le problème, et c’est pour ça en particulier que les problèmes de trolling, sexisme, insultes, etc. sont si prévalents et difficiles à gérer sur internet.

Mais l’argument d’Ash Huang c’est, qu’au contraire, toute la qualité du design tient à ces cas limites : anticiper la façon dont certains utilisateurs vont abuser de votre outil. Par exemple : dans les messages privés, si c’est un couple peut-être qu’ils veulent partager des photos de sexes, il ne suffit pas de l’interdire purement et simplement. Peut-être faudrait-il que tous les messages soient publics, ça réglerait le problème ? Ou que les messages privés ne soient possibles qu’entre personnes qui se « suivent » mutuellement ?

Les cas limites comme celui-là, et la façon dont ils sont gérés, permettent à un projet technique / une entreprise d’aller au fond de ses problèmes et de son raisonnement, et ils doivent être pensés et implémentés en même temps que la fonctionnalité, pas après.

Très convaincant. Personnellement j’ai mis mon compte instagram en privé parce que j’en avais marre d’être suivi par des bombes russes à gros seins. Je me sentais menacé.

4. La forme des choses

Le billet de blog de la semaine — d’ailleurs, vous avez remarqué : depuis quelques années on ne parle plus des blogueurs, seulement des plateformes — Facebook, twitter, etc. — mais les blogueurs sont toujours là…

Bref, le billet de la semaine, long, fouillé, original, et faisant parler, est celui de Tom Coates, la forme des choses, sur l’internet des objets et, spécifiquement, le design des interactions entre nous et nos objets « intelligents ».

Il est très critique à l’égard de ce qui existe actuellement. Le plus souvent l’objet connecté en question n’est guère plus qu’une télécommande : vous pouvez changer la couleur de votre ampoule « intelligente », montez la température de votre thermostat, etc. par l’intermédiaire de votre téléphone. Mais il est aussi critique à l’encontre du courant qui semble dominer la réflexion sur le design futur d’objets connectés et qui vise, pour l’essentiel, à placer l’interaction dans l’objet lui-même. Par exemple un parapluie connecté qui clignote légèrement quand vous passez dans l’entrée si la météo prévoit de la pluie.

Mais pour Tom Coates, c’est oublier ce qui fait l’intérêt de l’internet des objets : l’internet, c’est-à-dire l’abolition de la distance : vous pouvez contrôler un objet sans être physiquement présent.

Par ailleurs, il faut, dit-il, que les fabricants réalisent qu’un objet connecté n’est pas un objet, mais un service : la relation ne se termine pas au moment de l’achat avec une vague garantie d’un an, c’est une relation de service dans la longue durée, avec mises à jour régulières du logiciel, etc. S’il s’agit d’un service, la relation est forcément personnelle : l’unité de mesure n’est pas l’objet, mais la personne. Par exemple, un thermostat « connecté » ne devrait pas connaître les préférences « de la maison », mais de chaque personne dans la maison : Paul est seul aujourd’hui, il aime quand ça reste frais, 19 °C ; il est avec Alice, on monte à 21 °C.

Cela change profondément la nature des prestataires : tout le monde vendait des objets ? Maintenant, tout le monde fait du logiciel : c’est là qu’est l’intelligence.

Pour finir, les interactions avec les objets ne devraient pas être autonomes, c’est-à-dire que l’objet ne devrait pas essayer de prendre des décisions à votre place (par exemple « il est 18 h, il fait nuit, Alice arrive dans 10 minutes, j’allume les lumières de l’allée et celles du salon »), mais vous laisser prendre ces décisions sans vous demander d’être un programmeur : « Objet, s’il fait nuit, 10 minutes avant mon arrivée, allume les lumières de l’allée et du salon, sauf si Paul est déjà à la maison, il n’a pas envie de voir les lumières du salon s’allumer par surprise… dans ce cas, allume juste l’allée »).

L’internet des objets est plein de merdes, des objets idiots, des failles de sécurité où passerait un éléphant, etc. Mais de la même façon qu’il est devenu très difficile d’acheter une voiture qui n’aurait pas d’électronique (un vrai problème en climat tropical, laissez-moi vous dire), il sera dans quelques années difficile d’acheter un « bête frigo ». Il se vendait 50.000 ordinateurs par an à la fin des années 1970, il s’en est vendu en tout 2 milliards au milieu des années 2000. En 2016 il se vendra un peu moins de 2 milliards d’ordinateurs dans l’année (smartphones, smartphones). C’est dans ce contexte qu’il faut penser à l’internet des objets : des milliards et des milliards d’ordinateurs partout, chaque année. Ils sont là. Pas un problème en soi, sauf si c’est « Paul du service Marketing » qui décide comment ça marche…

5. Un fantôme s’exile

Ghost Foundation est une sorte d’association, c’est-à-dire une « entreprise à but non lucratif », selon la terminologie anglo-saxonne, qui développe un logiciel de blog open source, Ghost, et propose des services d’hébergements en particulier.

Ghost ne fait qu’une chose — du blog — , mais le fait bien.

Son fondateur, John O’Nolan a publié un billet (de février, mais je ne le vois que cette semaine) qui explique qu’après 3 ans de fonctionnement avec des statuts enregistrés au Royaume-Uni, Ghost, déménageait à Singapour, tout en restant une « entreprise à but non lucratif ». Pourquoi ? Pas tellement pour des raisons d’optimisation fiscale, contrairement à ce qu’on pourrait croire : ils paient actuellement des taxes à hauteur de 20 % sur leurs bénéfices et en paieront à hauteur d’environ 17 % à Singapour. Mais essentiellement pour des raisons de simplicité : ils étaient à la recherche de l’environnement fiscal, juridique et entrepreneurial qui leur permettrait de travailler le plus simplement possible.

La goutte d’eau qui, pour eux, a fait déborder le vase, c’est la législation européenne dite VATMOSS. Il s’agit de la réforme de la TVA dans l’Union européenne qui impose de prélever la TVA selon le taux non pas du pays de l’entreprise, mais selon le taux du pays de l’acheteur. Une législation explicitement créée pour empêcher les Google, Apple, Amazon et autres géants (Américains) de faire de l’optimisation fiscale via le Luxembourg et l’Irlande. Mais qui s’applique à toutes les entreprises en ligne, quelles que soient leur taille et leur nationalité. Ghost, 9 personnes, basé au Royaume-Uni, doit l’appliquer tout aussi bien que Google. Et se bat avec l’administration Britannique, qui semble aussi réactive que l’URSAAF française.

Ghost s’en va sous d’autres cieux, à Singapour en l’occurrence. Sans y déménager, d’ailleurs : John O’Nolan continue de vivre en Égypte, tout le monde travaille à distance et se rejoint deux ou trois fois par an.

C’est un exemple concret de ce qui m’inquiète toujours dans les législations ciblées « anti-Google » ou « anti-Amazon » : il y a toutes chances pour que ça fasse des dommages collatéraux, faute d’avoir vraiment réfléchi à toutes les implications de ces législations « coup de poing sur la table ».

Mais le plus intéressant, me semble-t-il, c’est de voir que jusqu’à 2005 environ, une multinationale était nécessairement une grande entreprise : des milliers d’employés, un chiffre d’affaires de millions sinon de milliards de dollars. Dix ans plus tard, Ghost montre qu’il y a désormais une toute nouvelle catégorie, les Très Petites Multinationales : moins de 10 personnes avec un laptop, qui travaillent chacune depuis chez elle ou depuis divers espaces de coworking, quelques centaines de milliers d’euros de chiffre d’affaires par an, et qui néanmoins sont d’authentiques multinationales distribuées entre plusieurs pays, plusieurs fuseaux horaires.

Dans une interview, John O’Nolan explique la localisation de son entreprise dans des termes similaires à ceux utilisés pour le choix d’un hébergement de serveurs. Pour ses serveurs, Ghost a retenu les Pays-Bas, en prenant en compte la législation des Pays-Bas, la tradition de ce pays de respecter les données privées et un État de droit très fort. Pour son enregistrement comme entreprise, Ghost choisit Singapour.

Moi ? C’est samedi, je vais à la plage.